ふたつの家族が同居して、大満足で暮らせる二世帯住宅とは可能なのでしょうか。

二世帯住宅での生活は、ただ「仲が良い」だけではなかなか上手くはいきません。しあわせで快適な暮らしのためには、どのような家の間取りであるかがとても重要です。

それには、楽しく集えるスペースもあり、なおかつお互いのプライバシーがきちんと確保できる間取りであることが大事です。

同居する皆がストレスなく暮らせる空間であることが望ましいわけですね。

この記事では、二世帯住宅の平屋の間取りをどう考えたら良いかを、3種類に分けてわかりやすく解説します。

それぞれの種類の特徴を知ると、あなたが建てたいと思う二世帯住宅の間取りのイメージがよりはっきりとしてくるでしょう。

さらに、各間取りの種類における建築費の違いや、お得な補助金制度についても紹介します。

理想的な平屋の二世帯住宅を実現できるよう、じっくりと読み進めてください。

二世帯住宅の平屋は間取りによって金額が変わる

同じ二世帯住宅の平屋を建てるにしても、実は「間取りの選び方」で金額が変わってきます。共用スペースが多いか少ないかによって建築費に差が生まれるのです。

では、「間取りの選び方」は、どこにポイントを置いて考えれば良いのでしょうか?

それをわかりやすくするために、先にも述べた「二世帯住宅の平屋に見られる3種類の特徴」について、次項目で詳しく紹介します。

二世帯住宅の3つの種類

二世帯住宅を3つの種類に分類すると以下のようになります。

- 完全同居型

- 部分共用型

- 完全分離型

それぞれの特徴を詳しく掘り下げて解説しますね。

完全同居型の間取りや特徴

出典:平屋間取り.com

完全同居型の間取りは、個室以外のキッチンやトイレ、浴室、リビング等の設備を、親世帯と子世帯が共用するというものです。

二世帯でもありますが、ひとつの大家族のような生活になるわけですね。家事や育児も共同ですることが多くなり、共働きの子世帯には人気のタイプの間取りです。

家族全員でワイワイと賑やかな毎日を過ごすことを実現しやすいでしょう。

一方、生活する時間帯が大きく異なっていたり、嫁姑問題があったりすると、息が詰まるような生活になってしまうかもしれません。

以下に、完全同居型のメリットとデメリットをまとめました。

メリット

- ひとつの大家族として、日々助け合いながら生活していける

- 家事の分担や協力をしやすい

- 親世代に子育ての協力をしてもらいやすい

- 将来、一世帯になった時にもそのまま住みやすい

- 建設時のコスト、ランニングコストが少なくて済む

デメリット

- プライバシーを保ちにくい

- お互いに気を遣うことが多くなる

- 共用スペースが多くなるため、使い方のルールの徹底が必要

部分共用型の間取りや特徴

出典:間取りデータバンク

部分共用型の間取りとは、リビングや玄関等は共用し、トイレ、バス等の生活スペースは別々にするというものです。

親世帯と子世帯で生活時間帯がかなり異なる場合や、完全同居型よりは、適度にプライバシーを確保したいという世帯に向いています。

ただ、肝心なことは、共有スペースをどこまでにするかをしっかりと相談して決めることです。

トイレ、バス、キッチン等、別々にする場所が多くなれば建設コストに加えて、電気・ガス代等のランニングコストも増えるからです。

また、住んでから「こんなはずではなかった」という認識のズレが生じないよう、計画段階からよく話し合っておきましょう。

部分共有型のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

- プライバシーをある程度確保しつつ、両世帯のコミュニケーションがとりやすい

- 完全分離型よりは、プライベートゾーンや各居室を広く保てる

- 家事・子育てを協力しやすい

デメリット

- 生活時間帯の違いにより、時にはストレスが溜まることがある

- 共有スペース範囲をしっかりと決めておく必要あり

完全分離型の間取りや特徴

出典:http://kitajima-architecture-design.com/blog/461/home2

完全分離型の間取りは、設備や生活空間が完全に分かれているものです。

上の図でもわかるように、玄関以外は各世帯が完全に独立して生活できるように設計されています。

同じマンションで隣同士に住んでいるのに近いイメージがあるでしょう。

プライーベートな空間はほぼ確保できますので、そばにはいるけれどもお互い干渉することなく毎日の生活を送れます。

生活時間帯が大きく違っても気にする必要はないですし、最も気楽でいられる間取りタイプではないでしょうか。

ただ、ほとんどの設備が2軒分かかるので費用はその分より大きくなります。

また、平屋であれば、より設備分にスペースを奪われますから、居室スペースは結果的に狭くなることは避けられません。

完全分離型のメリットとデメリットを以下にまとめました。

メリット

- 生活時間帯の違いがあってもストレスにならない

- プライバシーがしっかり保てる

- 親世帯、子世帯、いずれかの世帯が住まなくなっても、賃貸にすることができる

デメリット

- 3タイプの中では最もコストがかかる

- より土地面積を必要とする

- 居室スペースを広くとれない

完全同居型が安く完全分離になるほど値段が高くなる

前項目の「二世帯住宅の3つの種類」でも触れましたが、価格としては、「完全同居型」の間取りが最も安く済み、「完全分離型」になるほど高くなります。

「高いと言っても10~20万くらいでは・・・」と考えているとしたら、その金額差を知って歴然とするでしょう。

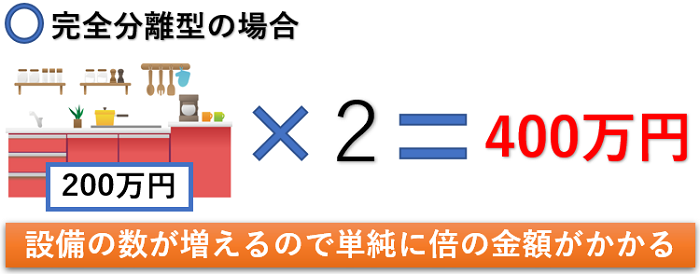

設備の金額が2倍になる

「完全同居型」と「完全分離型」を比較すると、トイレ、バス、キッチン等の設備にかかる金額は倍違います。

単純に、完全同居型ではひとつあれば良いものが、完全分離型ではふたつ要るわけですからね。

例えば、最新式のキッチンを購入すれば、一式で200万円するものもあります。それがふたつになればキッチンだけでも200万円余計にかかります。

この調子でトイレ、バスもとなれば、さらに50~100万円程度の設備費は即プラスされるでしょう。

グレードを下げるなどの工夫が必要

なるべく完全分離型を望んでいるのだけれど、価格をできる限り抑えたいのであれば、設備のグレードを下げる等の工夫は必要です。

ハイグレードなものであれば、キッチンでも300~400万円、バスでは200万円、トイレなら50万円ほどするものもあります。

高級なものを各世帯に欲しいがままに選べば、完全同居型と完全分離型を比べた場合に500万円以上の差が生じることもありますよ。

二世帯住宅の3つの間取りタイプと、家にかけられる予算とをしっかりと考えた上で、計画を練りましょう。

二世帯住宅を建てる際に役立つ補助金の知識

二世帯住宅を建てる際にとくに気になるのは、やはり「建築費」ではないでしょうか。

何とか安く済ませたいと、あれこれ知恵を絞っている人は少なくないでしょう。

新築当初は親世代と子世代の二世帯住宅も、やがては孫が生まれ三世代同居となるケースがほとんどだと思います。

その場合(三世代同居)は、長期優良住宅やZEH(ゼロエネルギーハウス)などを前提として、利用できる補助金制度があります。

住宅の性能あるいは利用形態によって、補助金額は異なりますが、計画している二世帯住宅が補助金制度に該当するかどうかを本記事で確認してみてください。

返済義務のない補助金ですから、該当する場合は是非とも利用したい制度ですね。

地域型住宅グリーン化事業

この事業の主旨や定義は色々とありますが、分かりやすく言えば、地域の木造住宅の生産体制を強化し、地域の振興を図るためのものです。そして、そのための補助金が用意されているのです。

1.補助金支給額は最大140万円

地域型住宅グリーン化事業の補助金対象住宅は、次の5種類になり、それぞれ補助金額が異なります。

① 認定長期優良住宅:140万円/戸

認定長期優良住宅とは、三世代が引き継いで住み続けられる住宅のことで、耐久性や耐震性、省エネ性能などの9項目の建設基準が設けられています。

② ZEH(ゼッチ):140万円/戸

経産省によるZEHの定義は、「外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギ ーなどにより年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅」となっています。

具体的な断熱性能基準や省エネ削減率などは省略しますが、要約すると、家庭で消費する一次エネルギー量を高断熱化と省エネ設備で抑え、必要な一次エネルギー消費量を太陽光発電などで賄う住宅のことです。

つまり、家庭での一次エネルギー消費量の自給率が100%以上になる住宅のことですね。

なお、上の認定長期優良住宅と併用する場合は、限度額が10万円引き上げられ、150万円/戸となります。

③ Nearly ZEH(ニアリーゼッチ):140万円/戸

ほぼ、上のZEHと同様ですが、一次エネルギー消費量の自給率が75%〜100%未満の住宅で、認定長期優良住宅と併用する場合も同様に限度額が150万円/戸となります。

寒冷地や低日射地域、あるいは多雪地域で十分な日照が得られず、100%の自給率を満足させることが難しい場合ですね。

④ ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド):90万円/戸

太陽光発電などの創エネ設備の有無をとわず、ZEHの断熱性能基準と省エネ性能基準だけを満足させた住宅です。

都市部の狭小地や多雪地域で、太陽光発電装置を設置できない、あるいは一次エネルギー消費量の自給率が75%未満の場合です。

⑤ 認定低炭素住宅:90万円/戸

低炭素住宅は、ZEH同様に二酸化炭素の排出抑制を目的としていますが、一次エネルギー消費量の自給率は50%以上と緩められています。

ただし、HEMSやV2H充放電設備などの9項目の中から1項目を選んで追加設置することとされています。

※HEMS:電気設備を最適に制御するシステム

※V2H:電気自動車への充電および電気自動車から家庭に給電する設備

後述の補助金の加算措置を含めて、地域型住宅グリーン化事業の全体像を分かりやすく紹介している国交省のホームページがありますので、下記を参照ねがいます。

国交省:地域型住宅グリーン化事業

国交省:低炭素建築物基準

2.補助金の加算措置

1の補助金以外に、新築する住宅が下記に該当する場合は、該当項目によって、それぞれの補助金が加算されます。(一部併用可)

1の補助金以外に、新築する住宅が下記に該当する場合は、該当項目によって、それぞれの補助金が加算されます。(一部併用可)

- 地域材等加算:20万円/戸

主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半に地域材を使用する場合

- 地域住文化加算:20万円/戸

地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合

- 三世代同居加算:30万円/戸

玄関・キッチン・浴室・トイレのうちいずれか2つ以上を複数箇所設置する場合です。ただし、住居内で行き来のできない二世帯住宅(完全分離型)は補助金対象になりません。

つまり、「子育てを家族で支援できる複数世帯が同居しやすい環境」であることが条件となっています。

- 若者・子育て世帯加算:30万円/戸

40歳未満の世帯または18歳未満の子を有する世帯が対象

- バリアフリー加算:30万円

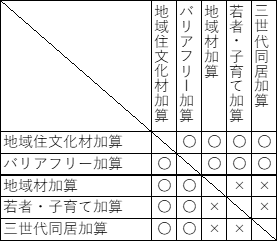

なお、上記の加算項目に複数該当する場合は、40万円/戸が限度とされており、併用可能な組合せは下表の通りとなります。

例えば、認定長期優良住宅をZEH仕様とした場合、140万円に10万円がプラスされて、補助金は150万円となります。

そして、三世代同居とバリアフリーを併用すると40万円が加算され、補助金合計は190万円となります。

3.注意:補助金は新築住宅発注者に間接的に還元される

地域型住宅グリーン化事業の補助金は、新築ユーザーが直接申請して受け取ることはできません。補助金は、国交省の採択を受けたグループ(木材業者や施工業者など)が地域型住宅グリーン化事業に該当する住宅を建てる時にグループに交付されます。

木材費や施工費などに補助金が交付されるわけですから、結果として請負金額(販売価格)に反映される(安くなる)ということです。

ですから、ユーザーが、この制度を利用して新築住宅を安く建てたい時には、国交省の採択を受けたグループの施工業者に依頼することになります。

4.地域型グリーン化事業の参加グループとは

国交省の採択を受けたグループになるには、地域の建材業者や工務店などがグループを形成して、地域型住宅グリーン化事業に応募し、国から認定(採択)される必要があります。

施工者は、元請けの直近3年間の年間平均新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅生産者、とされていますから、地域の小規模の工務店あるいは住宅会社になりますね。

したがって、採択グループに所属していない、あるいは受注実績の多い住宅会社に二世帯住宅を発注しても補助金の対象とはなりません。

国交省のホームページで各地の採択グループが紹介されていますので、地域の工務店や住宅会社でマイホームを計画されている方は、参照してください。

二世帯住宅でよくある失敗事例

二世帯住宅の間取りの失敗事例を紹介します。同様の失敗をしないために、しっかりと参考にしてください。

浴室を共有スペースにした場合での失敗例・後悔

浴室を共有スペースにしたが、時間帯によっては、浴室が混雑してしまうことに気づいた。

また、祖父の後にお風呂に入るのを娘が嫌がっていて、仕方なくお風呂のお湯を入れ直さなければならなくなった。

二世帯で子供もいれば、ひとつの家に5~6人以上の人がいることになります。

生活時間帯をあらかじめ確認しておかないと、ひとつのお風呂に家族が集中してしまって大混雑を招きます。

また、子供たちが親世帯と同じお湯に浸かることを嫌がるケースもよくありがちですよ。

トイレを共有スペースにした場合での失敗例・後悔

トイレを共有スペースにしたら、朝の忙しい時間にトイレ渋滞が起こってしまってストレスに感じる。

親世帯がトイレを使う際、ドアを開けたままにすることに家を建てた後で気づいた。このことに慣れず、「トイレを共有スペースにしなければ良かった」と後悔している。

トイレ渋滞は非常に困る状況ですよね。また、トイレがひとつであれば、使い方のルールもしっかりと決めておくことをおすすめします。

「わかり合えているはず」という考えは持たずに、「他人と住む」位の気持ちであらかじめ話し合っておくことです。

リビング・キッチンを共有スペースにした場合での失敗例・後悔

リビングを共有スペースにしたが、親世帯と子世帯とでインテリアの好みが合わず、置いているインテリアがちぐはぐになっている。

また、共有のリビングであることで、自分の友達を呼びにくくて気を使う。

親世帯が荷物を片付けずに散らかすことが多く、共用のリビングが散らかりやすくてストレスに感じてしまう。

リビングの使い方には、各自の日頃の生活スタイルがわかりやすく反映されます。

ですので、親世帯と子世帯でリビングの使い方にギャップを感じることは珍しくありません。

リビングは家の中でも「くつろぎたい場所」でしょう。

そのため、そこで必要以上に気を遣い合ったりストレスを溜めてしまったりするようでは、住みづらい家になってしまいます。

二世帯住宅を計画している段階で、お互いの家での生活スタイルをよく知っておくことも大事かもしれません。

二世帯住宅の平屋の価格を安くする方法

補助金をもらうこと以外でも、二世帯住宅の平屋を安く建てる方法を知っておいてください。

相見積もりをとる

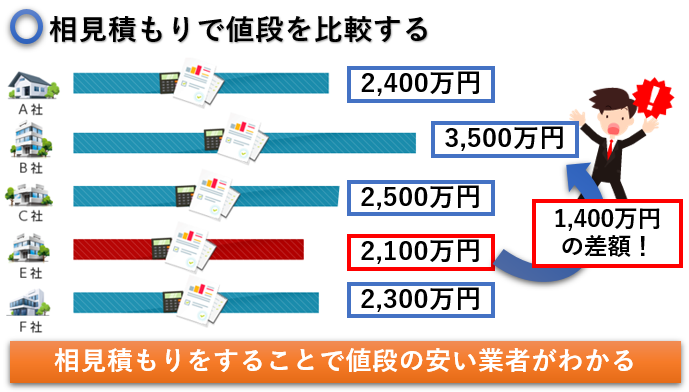

二世帯住宅の平屋を安く建てるには、かならず複数の業者から相見積もりをとるようにしましょう。

1~2社からの見積もりを見ただけで建築業者を決定してしまっては、結果的に非常に割高な家を買わされることにもなりかねません。

相見積もりをとる際には、5~10社ほどの業者に依頼することをおすすめします。

同じ条件の家なのに、業者が違うと「建築費に1000万円以上差がある」などということもあり得ます。

いくつもの見積もりを集められたら、それらを並べてみてじっくりと比較することです。

家は大きな買い物ですから、より後悔しないように検討に検討を重ねて業者を絞り込んでいきましょう。

間取りをシンプルにする

二世帯住宅の平屋を安く建てるには、間取りをできるだけシンプルにすることです。

間取りの形が個性的で凹凸が多くあるもののほうが、工事費や材料費は割高になります。

なるべく、長方形・正方形を基本としたシンプルな造りであるほど家は安く建てられるのです。

また、部屋数が少なくて家の中の壁を少なくすることでも価格は抑えられます。部屋がひとつ増えても壁が増え、それにより建築費は上がっていきます。

「価格を安く」が大事な優先事項であれば、できるだけシンプルな間取りを選ぶことは重要です。

共有できるものは共有する

先に「二世帯住宅の失敗例」を紹介しましたが、共有できる部分は共有しないと、家の価格を安くすることはなかなかできません。

もしあなたがプライバシーを重視し過ぎて、親世帯・子世帯のスペースすべてを別々に考えてしまったらどうでしょう。

最初から二世帯住宅で生活することは難しいのかもしれません。

無理矢理にすることはないでしょうが、共有できるものは共有することが家の価格を安くするコツです。

家に同居してからのトラブルにならないように、事前に十分に相談し合い、コミュニケーションを深めておくことが大事でしょうね。

まとめ

今回は、二世帯住宅の平屋に関して詳しく紹介しました。ひとつ屋根の下に二世帯が同居するとなれば、楽々順調にとはいかないことの方が多いかもしれません。

「価格を抑えたい」と「二世帯で快適に暮らしたい」ということの、両方のバランスは常に忘れないことです。

話しがまとまらない時には、「妥協する」のではなく、「どうすれば一番快適か」に目を向けて話し合いを持ちましょう。

お互いの理解が深まれば、今可能な「最も理想的な二世帯住宅」が実現するのではないでしょうか。

住宅は一生に一度の高価な買い物です。数千万円単位になるため、できれば値段を安くしたいものです。

実は値段の高い注文住宅ですが、建売よりも安く家を建てられる方法があるってご存知ですか?

建売でもいいですが、せっかくであれば自由に仕様や間取りを選べる注文住宅がいいですよね。

ただ、注文住宅は失敗してしまう方がほとんどです。夢のマイホームで後悔したくないですよね。

※お断り自由・完全無料